近年、コンサルティング業界が注目される中、就職活動中の方にとって気になる分野の一つが「ITコンサルティング業界」です。

本記事では、実際にITコンサルティング業界で働く者の視点から、業界の働き方や仕事内容についてご紹介します。

転職を検討されている方や、新卒でITコンサルティング業界に興味がある方にとって、少しでも参考になれば思います!

そもそもコンサルティングって何?

コンサルティングには大きく分けて「戦略コンサルティング」と「ITコンサルティング」の2種類があります。どちらも共通して、クライアントにソリューションを提供し、業務改善を図ることを主な業務としていますが、そのアプローチにはいくつかの違いがあります。

戦略コンサルティング vs ITコンサルティング

両者が提供するソリューションについて説明します。戦略コンサルティングは、主にビジネス内容を分析し、業務改善に向けたアドバイスを提供することを目的としています。

一方で、ITコンサルティングは、既存の業務内容をDX化することで業務改善の目標を達成します。

具体例を挙げると:

戦略コンサルティングでは、クライアントが提供した業務内容、財務データ、業務プロセスを分析した結果、たとえばA部署の承認プロセスが多すぎて余計なコストが発生している場合、一部の承認プロセスを省略することでコスト削減を図るといった解決策を提案するのが主な役割です。

一方、ITコンサルティングでは、クライアントの従来の書類作業をDX化するために、提案、アプリ開発、データベース設計、インフラ基盤やクラウドサービスの構築を行い、成果物を納品することで業務改善を図ります。また、クライアントの依頼で既存のシステムを改修・作り替えることもITコンサルティングの仕事内容です。

ここまで見ると、「あれ、結構違うかも?」と感じる方もいるかもしれませんが、まさにその通りです。

特にITコンサルティングのエンジニアの場合、現場のメンバーであっても、仕事内容によってはコンサルティング業務とは全く関係がない場合もあります。

では、ITコンサルティング業界の仕事内容と職種について解説します。

ITコンサルティングの仕事内容

コンサルティング会社は事業会社と異なり、自社でプロダクトを開発・生産し、それを販売することで利益を上げるのではなく、他社にソリューションを提供することで収益を得ます。

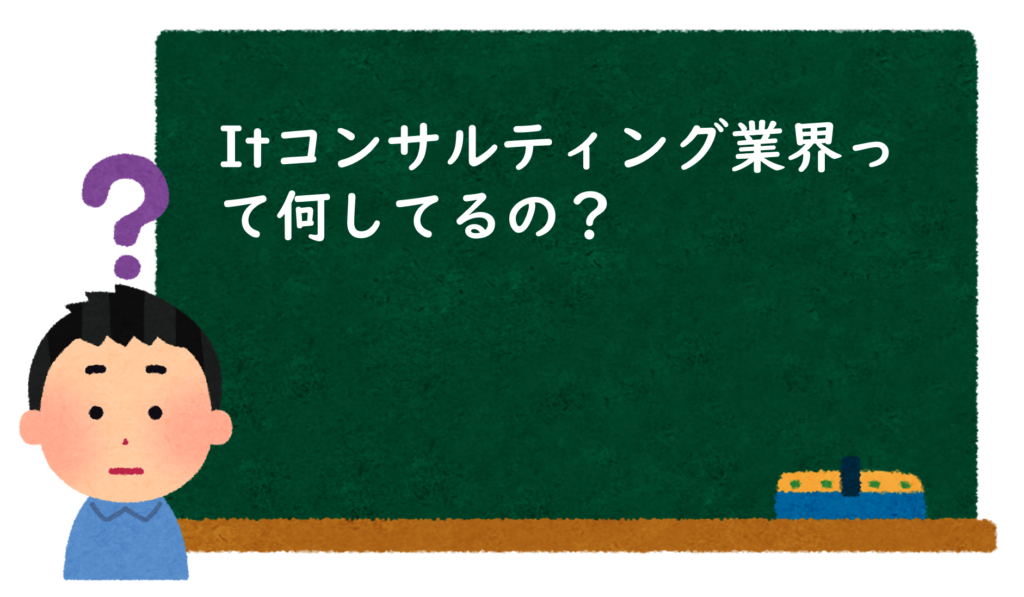

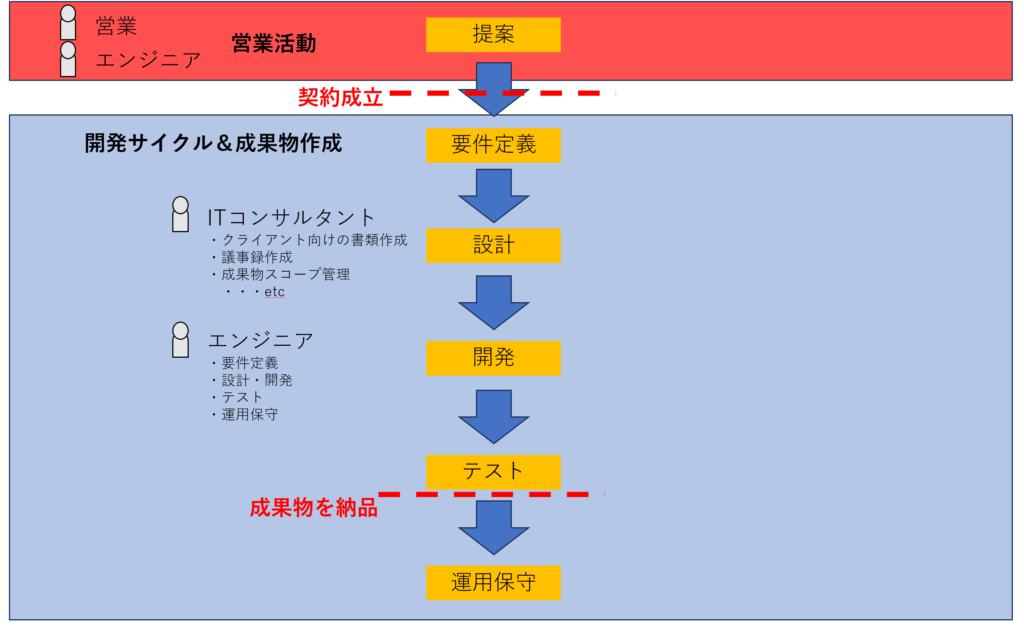

ここでは、ITコンサルティングの大まかな流れについて解説します。

簡単にまとめると、流れはこんな感じです↓

各フェーズの詳細については、以下で簡単に説明します。

提案フェーズ

最初のステップでは、クライアント企業に業務改善のソリューションを提案し、契約を獲得することが目標です。

このフェーズでは、プロジェクトの営業担当がエンジニアと連携し、契約金額の提示や予算の見積もりなどの業務を行います。

要件定義フェーズ

提案が成功し契約が成立すると、次は要件定義フェーズに進みます。このフェーズでは、業務要件、機能要件、非機能要件の三つを明確に定義します。

一般的な流れとしては、まずクライアントへのヒアリングを通じて業務要件を洗い出し、その後、機能要件と非機能要件を定義します。

- 業務要件:業務の流れや背景を指します。

- 機能要件:洗い出した業務要件をシステム化する際、各機能の役割やデータの流れを指します。

- 非機能要件:システムの機能要件以外の要件を指し、セキュリティや拡張性などが含まれます。

例えば、勤怠管理アプリを開発するケースを考えてみましょう。

- 業務要件では、休暇申請のフローや承認プロセスに関与する人物を特定します。

- 次に機能要件として、これらの業務要件をシステム化する際に必要となる画面の構成やデータの全体的な流れを定義します。

- 非機能要件では、このシステムのセキュリティや拡張性、将来のメンテナンス方針を検討します。

余談ですが、要件定義の範囲はシステムの規模によって変わります。そのため、要件定義はシステム開発の中でも最も上流に位置し、かつ難易度の高いフェーズとされています。

設計フェーズ

要件定義フェーズが終了すると、次は設計フェーズに進みます。このフェーズでは、提供する具体的なソリューションを明確にし、アプリやシステムの設計を行います。

設計には、「基本設計」と「詳細設計」の2種類があります。

- 基本設計:基本設計では、システム全体のアーキテクチャや機能を大まかに設計します。この工程では、ユーザーに見える部分や、機能間の関連性を定義します。例えば、Webページを開発する場合、各ページやデータ登録ボタン、画面遷移機能ボタンの設計が該当します。また、基本設計書はクライアントや開発者双方に向けた書類であり、認識のすり合わせにも活用されます。

- 詳細設計:詳細設計では、システムの各機能やモジュールを詳細に設計します。この工程では、ユーザーには直接見えない部分、例えば機能ごとの処理フローやデータベースの設計、データフローの構築などを行います。詳細設計書は開発者向けの書類です。

開発フェーズ

設計フェーズが完了すると、詳細設計書と基本設計書に基づき、アプリやシステムの開発に取り掛かります。

この工程は開発フェーズと呼ばれます。

テストフェーズ

アプリやシステムの開発が完了した後、品質保証の観点から、そのまま成果物として納品することはできません。成果物に対して機能テストを実施し、品質を確認する必要があります。

この工程はテストフェーズと呼ばれます。

テストが完了し、不具合がないことが確認された場合、成果物をクライアントに納品します。

運用保守フェーズ

納品後は、成果物の不具合対応や機能・UIの改修を行うために運用保守を実施します。

この工程は運用保守フェーズと呼ばれます。

ITコンサルティングの働き方

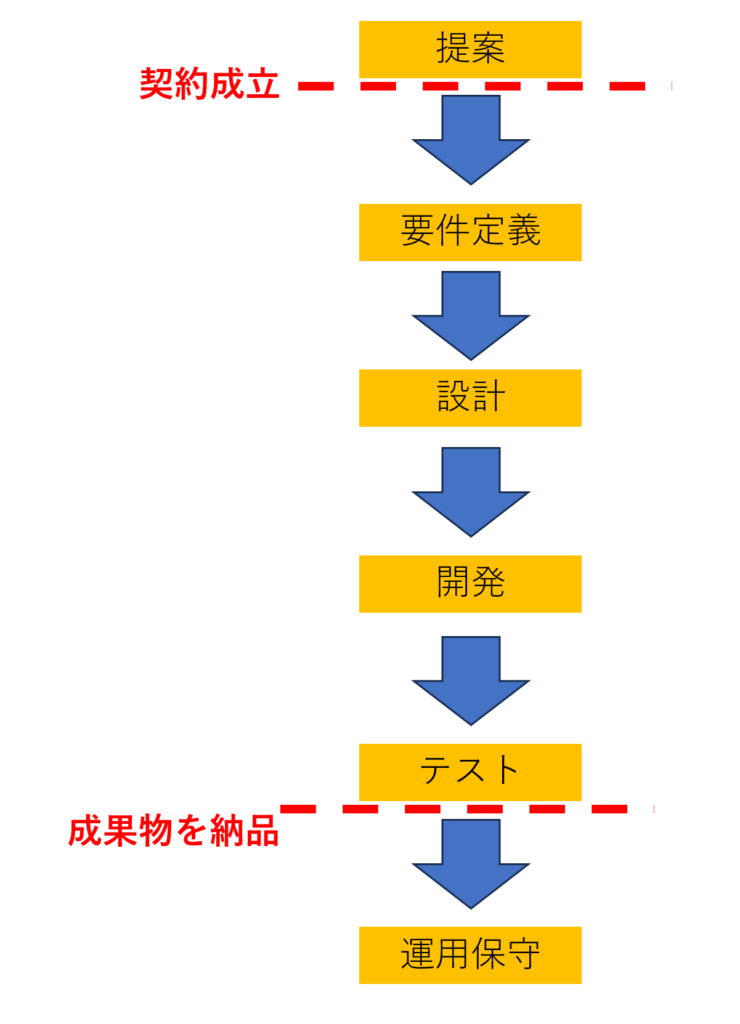

ITコンサルティング業界では、基本的にプロジェクトベースで業務を進行します。

プロジェクトベースとは、プロジェクトの立ち上げ後にプロジェクトマネージャーが各部署から必要なスキルを持つ人材をリクエストし、プロジェクト単位で仕事を進める働き方を指します。

プロジェクトベースという概念のイメージはこんな感じです↓

ITコンサルティングの職種

以下は、ITコンサルティング業界におけるコーポレート部門以外の主な職種についての紹介です。

クライアントとの契約締結から成果物の納品まで、おおよそ以下の3つの職種が関わっています:

- 営業職

- ITコンサルタント職

- エンジニア職

それぞれの役割について解説します。

営業職

営業職は、契約を獲得するためにクライアントへの営業活動を行います。 この活動では、社内のベテランエンジニアと連携しながら、クライアントにITソリューションを提案し、契約金額の交渉なども進めます。

なお、営業職とITコンサルタント職はよく混同されがちですが、仕事内容は全く異なります。

ITコンサルタント職

ITコンサルタント職は、主に以下の業務を担当します:

- エンジニアとともにクライアントへのヒアリングを行う

- プロジェクトのタスク進捗管理

- パワポなどのクライアント向けの発表資料の作成(進捗報告用の書類など)

- 成果物のスコープ管理

要するに、プロジェクトの開発以外の幅広い業務を担当する役割です。

エンジニア職

エンジニア職はキャリアの段階によって役割が異なります:

ジュニアエンジニア キャリアの初期段階では、まずテスト工程や簡単な改修から業務を開始するのが一般的です。その後、経験を積み重ねて2~3年ほどでシニアエンジニアとなり、改修や開発工程にも徐々に関わり始めます。

シニアエンジニア 営業担当と連携して提案活動を行うほか、ITコンサルタントと協力してクライアントへのヒアリングを実施します。また、要件定義、基本設計、詳細設計などの工程に携わり、開発リーダーやプロジェクトの主要メンバーとしての活躍が期待されます。

エンジニア職の中には、クライアントと全く接触せず、技術に専念する人もいますが、ITコンサルティング業界ではなかなか昇進されないイメージがあります・・・

ITコンサルティングの仕事の流れと各職の役割を図で簡単に説明すると、以下みたいな感じですね↓

まとめ

この記事では、以下の内容について紹介しました:

- ITコンサルティング業界の具体的な仕事内容

- ITコンサルティング業界の働き方(プロジェクトベース)

- ITコンサルティング業界における職種とそれぞれの役割